『Venture to the Vile』プロデューサーインタビュー。AAA作品を手掛けた5人はどういう“メトロイドヴァニア”を生み出すのか?【電撃インディー】

- 文

- まさん

- 公開日時

- 最終更新

電撃オンラインが注目するインディーゲームを紹介する電撃インディー。今回は、アニプレックスが2024年にPC(Steam)他で配信を予定しているダークファンタジーアクションアドベンチャー『Venture to the Vile(ベンチャー トゥ ザ ヴァイル)』のプロデューサーである小林正男さんのインタビューをお届けします。

本作は、『Bioshock Infinite』や『Grand Theft Auto IV』、『Assassin's Creed Origins』といったAAAタイトルの開発に関わったメンバーが設立した“Studio Cut to Bits”が開発を手掛けています。小林さんには、そんな本作の見どころや開発に至った経緯について聞かせていただきました。

なお、本作は2023年7月14日~16日の3日間にわたって京都市勧業館みやこめっせで開催されていた“BitSummit Let's Go!!”にて、ゲームの1ステージとボス戦をプレイできる体験版が展示されていました。電撃オンラインでは、体験版のレビューも掲載しているので、そちらも合わせてご覧ください。

AAAタイトルに携わった仲間たちが集まり、5人で設立したCUT TO BITS

──まずは、CUT TO BITSが設立された経緯から教えてください。

小林さん:もともとは、クリエイティブディレクターのポール・グリーンが出資者を見つけてきて会社を立ち上げようということで作ったチームです。

5人で会社を設立したのですが、全員がAAAタイトルの開発で一緒に仕事をしたことがある仲間で、何年も前からの友だちなんですよ。私とポールは2008年ぐらいからの友だちで、アートディレクターとも2006年くらいからの友だち。だから、友だち同士で作った会社なんです。

──それは、うまく役割が分担されていたからという理由も大きいのでしょうか?

小林さん:ずっとAAAのタイトル開発に携わってきたので、ネットワークが広かったんです。そのなかで一緒に仕事をするならこの人だろうなと、私とポールで相談して決めました。

──5人で設立したとのことですが、それぞれの役割について教えてください。

小林さん:まず、私がプロジェクト管理やビジネス、マーケティング展開を行うプロデューサー。ポールが、クリエイティブディレクターでデザイン全般とシナリオの担当になっています。それから、プログラマーのトミー。アート全般のアートディレクターがいて、最後にオラフという『アナと雪の女王』の雪だるまと同じ名前のスウェーデン人が、オーディオ担当としています。

──ゲームを作るよりも先にメンバーを集めて、あとから作りたいゲームを決めたのですね。

小林さん:いえ、ポールが考えた企画が先です。「こういうゲームを作りたいんだけど、一緒にやらない?」ということで集まったチームです。

──最初からゲームの企画ありきだったと。『Venture to the Vile』のアイデア自体は、ポールさんがずっと温めていたということですか?

小林さん:はい、そうです。タイトルがついたのはあとからですが、アイデアはずっと考えていたものだと思います。いろいろ変わったこともありますが、すでにシナリオの骨組みはあったので、基本的には企画のころと同じゲームを作っています。例えば、マルチレイヤーのレベルデザインであるとか、昼夜のサイクルがあるといったところですね。

──そもそも、ポールさんはどういうゲームにしたかったのでしょうか? 例えば、横スクロールのアクションゲームはインディーゲームだとかなり飽和していますよね。そのなかで、どのように特徴をつけようと考えられていたのですか?

小林さん:ポールはすごくメトロイドヴァニアが好きで、メトロイドヴァニアを作りたかったんですよ。彼はミッションデザイナー、レベルデザイナーという仕事をしていて、もともとはRockstar North(ロックスター・ノース)で『グランド・セフト・オート・バイスシティ』『グランド・セフト・オートIV』まで携わっていました。

その後、モントリオールのユービーアイソフトに行って『アサシン クリード ブラザーフッド』や『スプリンターセル』などに関わり、次にボストンへ移って、Irrational Games(イラショナル・ゲームス)で『バイオショック インフィニット』。そこから、またユービーアイソフトに戻ってきて『ファークライ5』と『アサシンクリード オリジン』に携わっています。そういった経歴なので、本当にオープンワールドのミッション作成に20年近く携わっているクリエイターなんです。

──すごい経歴ですね!

小林さん:だから『Venture to the Vile』は、オープンワールドのようなミッションやストーリー展開をメトロイドヴァニアに入れたらおもしろいんじゃないか、というコンセプトから始まりました。オープンワールドとメトロイドヴァニアは、いろいろと共通点があるんですよ。メトロイドヴァニアは2Dですが、プレイヤーさんが好きなようにマップを探検するというデザインの構造をみてみると、AAAタイトルのオープンワールドゲームのミッションと同じようなことができなくはないんです。

もちろん、500人いるようなチームではないので、そこまで掘り下げたものはできません。ですが、いろいろなNPCがいてクエストがあるようなタイプのコンテンツは作れます。さらに、2Dのメトロイドヴァニアで落ち着くのではなく、奥行きのある2.5Dのメトロイドヴァニアを作ることで、3Dのプラットフォーミング要素。例えば、パズルですね。違うレーンに操作することで、別のレーンに影響を与えるようなこともできます。

しかも、このゲームは背景がただの背景ではないんです。2Dのゲームだと、背景には行けないじゃないですか。右や左にしか行けませんよね。でも、このゲームなら手前や奥にも行けます。背景が背景じゃなく、実際のプレイアブルマップになっているんです。だから、オープンワールドでよくあるような「あ、向こうに面白い建物があるからちょっと行ってみよう」というプレイヤーさんの“行きたいというモチベーション”も作れる。普通の2Dゲームにはない要素を、そういった形で入れられます。

差別化という意味では、確かにメトロイドヴァニアはたくさん出ていますし、名作も多いです。そのなかでどうやって差別化するかとかいう話になると、まず2.5Dであるということ。そして、昼夜のサイクルや天候によってNPCの行動が変わったり、アイテムが拾えたりできること。このような2Dゲームは、まだ市場にないと認識しています。だからこそ、インディーゲームが数多く出るなかでも、プレイヤーさんがプレイしたことのない経験を作ることが出来るのではないかと考えているんです。

──お話をうかがっていると、思ったよりもゲーム内世界が変化していくような作品なんですね。

小林さん:はい。レベルによって昼と夜で敵の配置や出現するタイプが変わったり、一定の状況じゃないと特定の場所にいないNPCがいたり、そうした条件を満たせば発生するクエストもあります。メトロイドヴァニアは、同じところに何回も行かなきゃいけないじゃないですか。行ったり来たりするゲームなのですが、そこがプレイヤーさんのストレスにもなるんですよ。おもしろくない部分になるので、そこへいかに新要素を加えるか。そして、驚きを提供できるかを考えた結果、このようなシステムになりました。

──最初からマップを行ったり来たりすることを想定して、システムを作られていると。

小林さん:そうです。オープンワールドのシステムになっていますので、プレイヤーさんの好きなように探検していただけます。ただ、メトロイドヴァニアはキーアビリティがありますよね。それがメトロイドヴァニアの根底なので、「こっちに行ったけれど、あの能力を解放しないと先に進めない。だから、また後で戻ってこなきゃいけない」というようなシチュエーションもあります。

また、新しい能力はボスを倒すことによって獲得できるのですが、能力を向上させるためにはゲーム内の通貨やアイテムが必要です。ドロップアイテムを探すためには、特定のマップの決まった時間帯に行かないと出ないモンスターもいるので、それを狩るようなハンティング要素もあります。

──プレイヤー自身が探検して見つけ出す感じなのですね。ちなみに、スキルの付け替えなどはありますか?

小林さん:ボタン操作のなかで収まるように作っているので、付け替えはありません。常に獲得したスキルを使えます。それから、このゲームはプレイヤーさんがどちらのスキルを取りたいかという選択の要素もありません。どんどん獲得していって、コンプリートできるようになっています。

アクションの腕に自信があるプレイヤーさんならスキルを全部獲得しなくてもクリアは可能です。もちろん、縛りプレイになるので難かしくはなりますが……。能力があればあるほどゲームに幅が出ますが、最低限のアビリティは獲得できるのでアップグレードするもしないも、プレイヤーの自由なんですよ。

プレイヤーが好きに探索できる自由度の高いメトロイドヴァニア

──今回遊べた体験版では、上下と奥行きのある多重構造が特徴的でした。進めていくと、より複雑になるのでしょうか?

小林さん:これ以上、複雑になることはないと思います。そもそも2Dのマップを複雑にしたような状態なので、複雑にするとプレイヤーさんも分かりにくいと思うんですよ。本作は、プレイヤーさんがサクサクとプレイできるデザインを想定しているので、現時点だとあまり複雑な迷路のようになるマップは考えていません。

──ムービーを見ると、体験版より先の範囲に出るボス戦もオリジナリティが高くて楽しそうだと感じました。ボス戦も、さまざまなバリエーションの遊びが用意されていそうですね。

小林さん:ボス戦だけではありません。何時間もプレイしていただくゲームですので、プレイヤーさんが飽きないようにいろいろなバラエティを全体的に盛り込んでいく形になっています。ゲームデザインの話になるのですが、新しいレベル(ステージ)に行くとプレイヤーさんのスキルも上がりますよね。ジャンプのタイミングやマップの構造などを覚えていただいて、そのレベルの延長上にボスがいるような形でゲームを作っています。

昔からのオーソドッグスなゲームデザインの作り方ですが、ボスだけにオリジナリティがあるのではなく、そのレベルごとに個性がある。特徴があるデザインを心がけているので、そうした形のゲームになっていると思います。

──体験版をプレイした限りだと、なかなか難しいゲームのようにも感じられました。新しいステージに行くたびに自分のテクニックを磨かないと、先に進めないような調整になっていますか?

小林さん:じつは、今回の“BitSummit Let's Go!!”で展示している体験版は最初のレベルじゃないんですよ。その前にチュートリアルがあり、そこのボスを倒すことで解放されるエリアを体験していただいています。本編では、すでにある程度ゲームを覚えた状態で訪れるマップなんです。その状態を想定して作っているマップなので、難しいと感じられる方もいたのではないかと思っています。なので、今回の体験版で少し難しいと感じた方でも、実際のゲームではもっと自然に進めていけると思います。

個人差はありますが、メトロイドヴァニアやプラットフォーマー(アクションゲーム)が得意なプレイヤーさんは、今回の体験版でもすごく簡単そうにプレイされていました。一方で、あまりアクションゲームをプレイされていないプレイヤーさんは苦戦されていたので、一概に難しいかどうかと聞かれると、なかなか答えにくいですね。基本的には、メトロイドヴァニアの一般的な難易度を目標に、多くのプレイヤーさんに楽しんでいただけることを念頭に置いてゲームを作っています。

──なるほど。体験版の前にチュートリアルやボスがいたということは、このゲームはステージ制なのですか。それとも、いわゆるメトロイドヴァニアのように繋がったマップなのでしょうか?

小林さん:ステージ制ではありません。構造としては『メトロイド』のように中央から始まり、だんだんと外側へ広がっていく形ですね。順番なども決まっていなくて、プレイヤーさんが好きなように歩けます。

最初のステージはチュートリアルを兼ねています。そこをクリアするまでは先に行けませんが、チュートリアルを終えれば右に行きたい人は右に行ってもいいですし、左に行きたい人は左に行くのも自由です。メトロイドヴァニアと言っても行く順序がはっきりしているゲームもありますが、このゲームは出来る限り、どの順序でもプレイできるようにデザインしています。

──そうなると、行く順番によって難易度も変わるように調整されているのでしょうか?

小林さん:真ん中から始まるので、外側に行けば行くほど難しくなっていく構造です。1つの方向を選んでひたすらそっちに行けば、逆方向に行ったときに簡単な部分も残った状態になりますね。そこも、ユーザーさんの意向なのでダメではないんですよ。そういうシステムになっています。

──自由度はかなり高そうですね。ストーリーのほうはまだまだ謎が多いですが、どのような話になるのか現時点でわかる範囲で教えてください。

小林さん:大筋を話すと、主人公はルエラという親友と一緒に森へ出かけるのですが、そこでヴァイルとエンカウントして気を失ってしまいます。目覚めるとルエラはいなくてモンスターがいる。そこから逃げつつ街に戻ってきたところで、ヴァイルという不思議な存在が街の周りに大量発生して何もかもがおかしくなっていることを知ります。

さらに、主人公はヴァイルを体に取り込むことができる体質だとわかる。そこから、ルエラを探しに行くこと。ヴァイルを駆逐する研究をしている博士にサンプルを渡すこと。その2つの目的を持って、冒険に出かける……という設定ですね。

──物語としては主人公の個人的な話になるのですか。それともクライマックスに向かっていくに連れて、壮大な話になっていくのでしょうか?

小林さん:極めて個人的な話で、そこまで壮大ではありません。このゲームは、ヴィクトリア朝時代の英国にインスパイアされて作っています。クリエイティブディレクターのポール・グリーンはイギリス人で、チャールズ・ディケンズが小説を書いた街で育ち、大学もスコットランドのエディンバラというすごく古い町並みで育ちました。そこに影響を受けて作っているゲームなんです。

ヴィクトリア朝は産業革命があり、医学や科学の進歩がすごく進んだ時代でした。ですが、その影で犠牲になった人々もたくさんいる難しい時代でもあります。そこにインスパイアされて、“変化”というものを一番大きなテーマにしました。

ヴァイルを取り込むことによって自分が変化していく。そして、ヴァイルと交わることによって世界が変化していく。それをプレイヤーさんが悪と捉えるのか。それとも、世界の次のステップと捉えるのか。新しいものに対して、どのような目で見ていただけるか。そういったことを考えていただけると、我々としてもうれしいですね。

──とてもおもしろい物語になりそうですね。ほかにも、何かユーザーに伝えておきたいことはありますか?

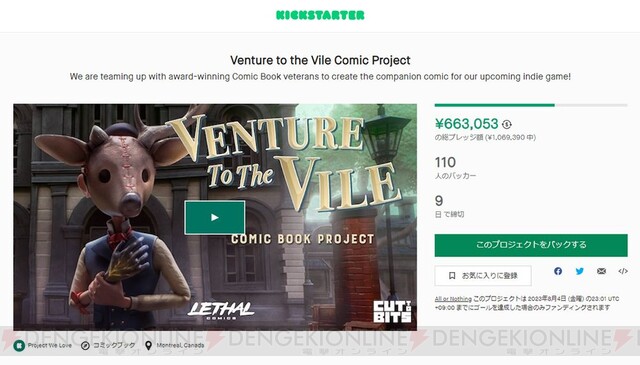

小林さん:今、kickstarterで本作のコミックブックを作るクラウドファンディングをやっているんですよ。そのコミックを描いてくれるアーティストは、アイズナー賞を受賞されている方だったり、最前線でDCのメジャータイトルを作っている方だったりといったアメコミで有名な方たちなんです。

全部で8人のアーティストが参加していますが、内装だけではなくカバーを手掛けられているアーティストも、アイズナー賞の受賞者であるMarguerite SauvageやKarl Kerschlをはじめとして、みなさん本当にすごいアーティストの方ばかりなんですよ。これは、たまたま友だちだったということもあるのですが、うちのような小さいインディーゲームに、こんな大きなアーティストたちを呼んできてもいいのだろうかと思うくらい、すごい方たちです。

参加していただいたアーティストには、それぞれ5人のNPCを選んでもらって各キャラクターの話を掘り下げたものを作ってもらっています。コミックが発送されるのは10月ぐらいなのですが、これを読んでいただくことによって、よりゲームに対する期待感が上がるもの。そして世界観を掘り下げて説明できるようなものになっております。現時点では英語だけですが、日本のユーザーさんからの応援があればローカライズも考えていますので、ぜひ興味を持っていただければと思います。

©Studio Cut to Bits / Aniplex

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

『Venture to the Vile(ベンチャー トゥ ザ ヴァイル)』公式サイトはこちら

『Venture to the Vile(ベンチャー トゥ ザ ヴァイル)』公式Twitterはこちら